INTRODUCTION

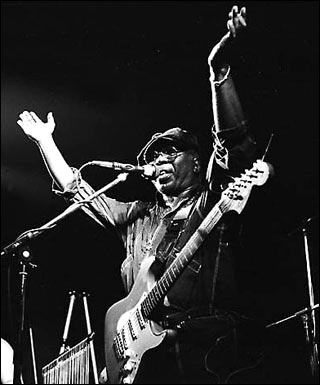

Je suis le plus samplé et le plus volé. Ce qui est à moi est à moi et ce qui est à vous est à moi aussi. J’ai une chanson là-dessus. Mais je la sortirai jamais. Je ne veux pas entrer en guerre avec les rappeurs. Si jamais elle n’était pas bonne, ils ne la voleraient pasnote.

James BROWN

Michael Jackson n’a pas été élu démocratiquement « roi de la pop ». Elvis n’a pas gagné son titre de roi du rock en envoyant un questionnaire à chaque habitant de Memphis. La pop est quelque chose de sauvage et proliférant. Elle n’est peut-être pas une démocratie. Elle est à peine un royaume. Elle est une jungle. Quand Elvis apparaît au début de King Creole – le film qui grave sa légende dans la pellicule –, il lui suffit de chanter au balcon un blues sur les écrevisses avec une vendeuse de rue (« Je suis allé dans le bayou hier soir, il n’y avait pas de lune, et les étoiles brillaient, et j’ai sorti Madame l’écrevisse de son trou ») pour devenir la voix créolisée de tout un peuple. Passée la folie de ces moments de communion, on croit avoir dit l’essentiel quand on dit que « la pop music […], c’est ce qui est pop-pulairenote ».

Mais si la pop est ce qui est populaire, de quel peuple parle-t-on vraiment ? De ce peuple de consommateurs touchés en aval par son étonnant pouvoir commercial ? On parlerait plus volontiers dans ce cas de mainstream. De ce peuple des origines qui serait en amont la source créatrice et anonyme de toutes les traditions ? On se mettrait plutôt en recherche de « cultures folkloriques ».

On ne sait peut-être pas de quel peuple on parle. Et c’est là que réside l’intérêt de la pop. Avant d’être un truc jeune et sexy, un graphisme quadrichromique simplifié à l’extrême ou un genre musical qui présente une quantité anormalement élevée de clavecins, de sitars ou de synthétiseurs, la pop est une stratégie, un calcul alimenté par une seule obsession : savoir ce que veulent les masses.

QU’EST-CE QUE LA POP ?

Le problème est ancien. Il occupe n’importe qui veut vendre son spectacle au plus grand nombre. Au milieu de ces réflexions, par pur hasard, Goethe a été mon lapin blanc, apparaissant et disparaissant, et m’indiquant finalement l’entrée du terrier. Dans le prologue de son Faust, il offre peut-être la première occurrence de la notion de culture de masse.

Dialoguent entre eux un Directeur de théâtre, un Bouffon, et un Poète. Le Directeur de théâtre commande au Poète une pièce pour le plus large public possible. Il propose alors en filigrane une théorie (ou une réflexion cynique de vieux roublard) sur la culture de masse. Son « spectacle » explique-t-il est « d’observer la foule » et il a donc une idée de génie, qui est aussi un postulat crucial : « Il faut des moyens massifs pour s’adresser aux masses » (Die Masse könnt Ihr nur durch Masse zwingen). L’énormité du spectaculaire sera chargée de résorber la diversité du peuple.

« Qui donne beaucoup, donne pour tout le monde. » Le principe à l’œuvre ici sent bon le conseil pratique de la cantinière qui doit contenter une flopée d’écoliers avec la même potée (toutes mes analyses de Goethe sont peut-être inconsciemment influencées par un prof de littérature allemande, allemand lui-même, qui aimait parler de la vie sexuelle de Goethe et glisser des remarques grivoises au milieu des textes les plus spirituels). L’art de masse doit séduire en dépit des divisions. Il a toujours vécu spontanément d’un idéal d’inclusivité ou de consensualité. C’est une intelligence qu’on peut prêter à n’importe quel artiste opportuniste, et ce bien avant l’âge industriel. Le talent de l’artiste pop est celui du bateleur. Il consiste à agréger ce public, tel le magicien d’Oz, par toutes les promesses possibles. L’artiste ici fraye avec le cœur machiavélique et palpitant de la politique.

Mais les masses sont caractérisées par leur manque d’homogénéité (et la dilution fatale du bon goût en leur sein). Elles sont comme un monstre à mille visages, plus informe encore que le chien de la Mouche 2 qui sort du téléporteur pour la deuxième fois (avec le corps du père adoptif du héros mélangé au sien – si certains lecteurs sont tombés dessus un soir d’insomnie devant une chaîne du câble). Ces masses ne forment aucun public identifiable ou constitué. Le Poète n’a donc aucune idée de ce qu’il peut raconter à ce public. Le Bouffon du prologue donne alors un conseil tellement génial qu’il semble venir d’une autre dimension ou du futur d’une autre ligne temporelle. Il propose au Poète de présenter à ces masses « une glace et non une peinture », pour qu’elles « viennent tous les soirs y mirer leur figure ». L’art de masse a pour Goethe une dimension intrinsèquement réflexive, puisqu’il doit établir ce qu’est son public en même temps qu’il se produit. Ces masses inquiètes ne cherchent au fond qu’à découvrir leur propre visage. Et, parce qu’elles ne peuvent trouver aucune tradition commune ou aucun bon goût qui ferait force de loi, les masses ne peuvent que regarder en avant et rechercher constamment la nouveauté. Elles cherchent de nouvelles situations, de nouveaux costumes par lesquels elles pourraient s’apparaître à elles-mêmes.

On peut combiner ces trois impératifs (faire grand, faire neuf et proposer au public son propre reflet) en un gigantesque mégazorg conceptuel et dire : toute culture de masse doit présenter aux masses l’histoire massive et renouvelée de leur propre convergence. La pop sert à faire éprouver à un peuple indéfini son propre pouvoir d’agrégation.

Pour donner un peu de réalité à notre hypothèse, on pourrait lancer aussitôt la roue des exemples possibles, et me laisser tricher en l’arrêtant sur mon exemple préféré : les paroles nulles des chansons pop. Quand on tombe sur des paroles, même sans faire partie du banc des détracteurs habituels de la pop, mais en tant qu’esthète justement, on se met parfois à regretter que la musique populaire se contente de si peu. « Tout le monde bouge ses pieds » (Junior Senior). « Tape dans tes mains si tu te sens comme une maison sans toit » (Pharrell Wiliams). « Chante-le en chœur avec moi » (Moloko). « Appelle-moi » (Blondie). Certains philosophes essaient parfois de rattraper acrobatiquement les paroles des chansons pop en expliquant qu’elles disent par mise en abyme leur propre répétabilité et leur propre vacuiténote. Mais leur simplicité s’explique et se comprend peut-être beaucoup plus facilement une fois qu’on les replace dans le bon contexte.

Une discussion avec un amoureux de house music m’a réconcilié avec les paroles nulles bourrées de verbes à l’impératif de la deuxième personne du singulier. Car ces paroles répétitives n’étaient pas supposées être descriptives ou expressives, mais plutôt incitatives et performatives. Dans le contexte d’un club, écrit Didier Lestrade, elles « incitaient le danseur à pénétrer dans cet endroit intimidant qu’était le dancefloor. Une foule de hits étaient des exhortations à oublier le clubbing d’avant, quand les gens dansaient relativement peu dans les clubs, afin d’aller là où ça se passe vraiment, rejoindre les autres, participer, se laisser aller. Ces disques disaient Move On Up (Curtis Mayfield), Lets’ Groove ! (EWF), Stomp ! (Brothers Johnson) parce que les gens, réellement, à l’époque, n’étaient pas habitués au night-clubbing. Les années 1970 avaient ce message principal : allez-y, perdez-vous dans la musique, c’est fondamentalnote ». Ce jeu de convergences est sans conteste utile aux sociétés démocratiques et multiculturelles (c’est-à-dire, espérons-le, la nôtre). Les clubs des années 1980 dont parle Didier Lestrade sont représentatifs parce qu’ils appellent tout le monde à l’unité et à l’amour. En leur sein se croisent des publics très différents (blacks, gays, latinos, femmes, etc.) qui doivent coexister. La pop donc est éminemment politique – ou du moins, comme les vendeurs de bibles, elle n’arrête pas de sonner à la porte pour proposer ses services. À ce titre, n’importe quelle anecdote sur un mix réussi pendant une soirée a une valeur politique et philosophique.

BRÈVE HISTOIRE DE LA POP CULTURE

Mais c’est au moment d’ouvrir cette bière fraîche pour fêter toutes ces bonnes nouvelles qu’on se prend la mousse en plein visage. Beaucoup ont pensé par exemple que la nécessaire standardisation de l’art de masse entraînerait en retour l’homogénéisation et l’aliénation de son public. Le « pop » de la pop culture sonne pour eux l’avènement la prophétie de Tolstoï : « Là où on veut des esclaves, il faut le plus de musique possible. » Là où on emploie des moyens massifs, on change les peuples en masses.

Aujourd’hui, ces reproches adressés à la « muzaknote » feraient sourire même les plus réactionnaires. Et les propos d’Adorno sur le jazz soutenant que sa sonorité plaintive exprimerait le désir de soumission amusent davantage qu’ils ne consternentnote. Le slogan de Muzak Inc. a beau avoir conservé la patine du temps passé (« Excite les sens, stimule les ventes »), le problème n’est plus là. Muzak est une entreprise prospère ; elle s’est lancée dans le brand marketing ou le music designing, de la même façon que tout le monde utilise un air de musique connu pour le glisser en sous-texte dans une pub. La culture de masse a ainsi acquis une aura proprement artistique qui fait vendre, elle n’est plus seulement le produit vendu.

Outre à la critique de sa médiocrité, la culture de masse a dû répondre à une autre attaque, populiste celle-là. Elle détruirait la vraie culture du peuple en la noyant dans une culture déracinée, globalisée, et interchangeable. Le problème de Britney Spears n’est pas qu’elle chante mal, c’est au contraire qu’elle parvient faussement à toucher tout le monde. En parlant la langue commune des bas instincts, elle atteint les jeunes adolescentes qui ont du mal à atteindre le rivage de la vie d’adulte et les profs de philo réacs en mal d’adolescentes. Christopher Lasch, populiste revendiqué, oppose alors la culture pop à la véritable culture populaire. Le diminutif « pop » souligne cette fois-ci son caractère parasitaire, inauthentique, greffe d’une fausse culture populaire sur la vraie. En substituant la véritable culture populaire par son ersatz pop, les nations occidentales risquent de se changer en « nations de minoritésnote », incapables de communiquer entre elles. La culture pop n’a selon lui aucune vertu intégratrice ou inclusive, mais entièrement désintégratrice. Elle ne produit même pas de masses, mais des individus isolés et déracinés qui achètent le même produit mais ne se comprennent plus entre eux.

On ne pouvait pas passer plus vite d’un extrême à un autre. À l’image terrifiante d’une musique qui homogénéise tout le monde dans la même ritournelle débilitante, on aboutit à celle d’individus perdus dans le confinement de leurs écouteurs. Adorno ou Lasch veulent nous guérir de la pop music, mais font un diagnostic inverse sur la question. La pop serait à la fois homogénéisante et individualisante. Il se peut en revanche que chacune de ces deux critiques exprime les deux moments de l’histoire de la pop culture : le moment où il a fallu s’approprier industriellement une culture folklorique pour la vendre – quitte à la standardiser et l’homogénéiser – et le moment où la résistance à cette appropriation hégémonique a conduit à une réappropriation – quitte à scinder une même culture en autant de minorités, voire d’individus qu’il en existe.

Le premier moment de la pop culture d’après Henry Jenkinsnote « se caractérise par le remplacement de la culture populaire par les médias de masse ». Le problème est le même partout : il faut vendre au plus grand nombre. Et la solution est aussi vieille que le monde : piller les uns pour revendre aux autres. Dans le cas des États-Unis, les prémices de la culture de masse (ministrels, cirques ou bateaux-théâtres) ont proliféré un temps en compagnie de la culture populaire et locale (quilting bees ou chants d’église) jusqu’à ce qu’elles entrent en concurrence avec elle et la remplacent.

Mais si le capitalisme dissout les liens sociaux traditionnels et s’approprie les cultures locales, il favorise l’émergence de nouveaux publics, comme le Bouffon de Faust l’avait prédit. C’est un effet inattendu mais réel. Prendre à son jeu la logique d’appropriation hégémonique devient alors une stratégie bien plus payante en termes de créativité. Une fois qu’on pose comme possible la création de tels publics, le terme de « pop » prend tout son sens. Et s’ouvre alors le deuxième moment de la pop culture, celui de la réappropriation, dont on connaît les phénomènes les plus visibles : fans et groupies, fandoms (organisation de groupes de fans), fanfics (fictions inspirées d’un univers fictionnel préexistant) ; culture du hacking et du logiciel libre ; sans oublier la multiplication récente d’émissions télévisées participatives où le public est appelé à choisir le vainqueur, voire à devenir ce vainqueur.

Au risque de faire le Heidegger des cultural studies qui s’appuie (gratuitement) sur l’étymologie des mots, on peut s’aventurer à dire que la culture pop est « pop » en un sens plus inhabituel. Comme le rappelle l’Oxford Dictionnary, l’une des premières occurrences du mot « pop » a servi à qualifier une chanson entraînante et pétillante. Est « pop » ce qui pétille, ce qui surgit (to pop up)note. L’abréviation ou le parasitage de la culture qu’on reproche à la pop peuvent donc aussi être l’occasion d’une émergence de nouveaux publics, de nouvelles identités.

Le rock est un parfait exemple de cette stratégie de réappropriation. Dès l’ouverture de son histoire du rock, Reebee Garofalo avance que jamais avant le rock, une musique n’avait été aussi prolétairenote. La culture de masse de l’époque était celle des classes moyennes qui écoutaient de la musique sentimentale, cette sorte de jazz de cocktail qu’Adorno détestait, une musique polie, urbaine (urbane). Mais, avec l’industrialisation et l’exode rural, il a fallu inventer une musique citadine (urban), pour ceux qui prennent le train jusqu’à Memphis pour travailler, qui accompagne la vie de ces nouvelles populations pauvres qui viennent vivre en ville. C’est en prolongeant cette première réappropriation par le blues que le rock a pu naître, littéralement le long des voies ferroviaires, au rythme du cliquetis des rails. Désormais, sur le modèle du rock, les publics les plus crasseux peuvent aussi avoir leur musique. C’est ce mouvement d’ouverture aux déclassés, aux freaks, aux minorités et aux insultés qui constitue l’un des moteurs de la pop culture.

Encore une fois, la pop tend un miroir à ses publics possibles. Mais, dans le cas du rock, s’il y a réappropriation des moyens productifs, elle se fait aussi sur le fond d’une appropriation hégémonique de tout un héritage du blues et de la musique noire. Elvis, les Beatles, les Rolling Stones et quantité d’autres groupes n’ont cessé de jouer les blues de leurs prédécesseurs. La réappropriation n’est pas un élément chimiquement pur, ni une stratégie plus vertueuse.

LA RÉAPPROPRIATION CULTURELLE ET SES PARADOXES

C’est avec le concept de réappropriation que jaillit soudain l’arc-en-ciel des nuances et des différences conceptuelles. En dehors de cette idée de réappropriation, point de salut pour la pop. Mais ce n’est pas un concept aussi simple à manier que le laisse croire un jury de télécrochet.

Ce qui va suivre est le résumé coupable de beaucoup de mes heures de lecture de sciences sociales – parfois désespérantes – accompagnées de seaux de café entiers pour essayer de comprendre ou simplement de se souvenir de quoi ça parle.

Si vous vous êtes plongé dans Stuart Hall pour trouver des stratégies de résistance à l’hégémonie capitaliste et conforter l’idée d’un public actif capable de recoder le discours majoritairenote, vous avez déjà croisé le concept de réappropriation – et vous avez pu le trouver utile dans une conversation avec des marxistes orthodoxes pour gagner un peu de temps et finir votre café. Si vous avez voulu connaître la vie de Bourdieu, vous savez déjà qu’au lieu de raconter sa vie, il préfère dire que la réappropriation (mais cette fois-ci, attention : réappropriation de soi) constitue le terme secret de son travail de sociologue : le moment où la sociologie permet de se comprendre soi-mêmenote. Si vous avez traîné vos guêtres au milieu des années 1980 dans une galerie d’art contemporain ou si vous vous êtes arrêté devant les photos de photos de Sherrie Levine par pur ennui, vous avez goûté à l’appropriationnisme postmoderne (ou appropriation art). Vous avez donc déjà senti que l’univers n’avait pas besoin d’un courant artistique supplémentaire maniant l’ironie.

Ceux qui me connaissent savent que je ne pourrais pas faire autre chose que ce que je n’arrive déjà pas à faire dans mon propre appartement, c’est-à-dire ranger, classer et faire le ménage. Ma méthode va plutôt consister (au moins dans la première partie de ce livre) à entasser, à accumuler les signes et observer à la fin quel paysage ça forme.

Alors, si vous avez regardé – comme tout le monde – les multiples déclinaisons des télécrochets contemporains, vous avez aussi remarqué un curieux consensus entre les castings de jurys (cuisiniers, designers, popstars ou musiciens). Tous souscrivent spontanément à la même esthétique générale : L’art, c’est l’art de se réapproprier l’art des autres. En ça, au moins, la pop a triomphé. Il suffit d’ouvrir un peu ses chakras pour sentir que l’air de notre temps libéral est chargé de ce concept. L’individu aurait le pouvoir de résister au pouvoir et de s’inclure dans les institutions et les systèmes sans pour autant se plier à leurs normes. On croit aujourd’hui que la partie peut être plus forte que le tout, qu’elle a le pouvoir de refléter le tout en soi et de le particulariser.

Cette stratégie de réappropriation a un avantage sur toutes les autres : elle est plus réaliste. Loin de penser que le contre-pouvoir est une base de résistance arrière retranchée du monde, un « lieu du grand refus », où des hommes purs de toute compromission pourraient dénoncer le reste du système, on présuppose plutôt que chacun trempe dans des relations de domination et de pouvoir. Nous avons tous dans notre entourage un patron, des parents ou des amis intrusifs – ou bien nous sommes ces amis, ces parents, ce patron. Nous sommes déjà appropriés par le monde social.

La force que vous avez à renverser est celle qui se précipite vers vous, pas une autre, pas n’importe laquelle. Foucault aimait faire référence à la sagesse technique du judo pour expliquer ce processus : « À la manière du judo, la meilleure réplique à une manœuvre adverse n’est jamais de reculer, mais de la reprendre à son compte, de la réutiliser à son propre avantage comme point d’appui de la phase suivantenote. » Mais la réappropriation est tout sauf une frappe chirurgicale. On vous traite de pédé, et c’est toute l’histoire de la Grèce qu’on vous propose de rejouer. On vous traite de salope et c’est le pouvoir de séduction et l’éventail des postures aguicheuses qui vous sont incorporés en même temps qu’on vous insulte.

Si on devait situer la différence entre la contre-culture et la culture pop, on pourrait dire que la contre-culture refuse la réappropriation ou la récupération (pour le cas où c’est sa propre culture qui est réappropriée), alors que la culture pop en accepte totalement l’idée. Les idées d’authenticité et de nouveauté définissent profondément la contre-culture et son paradigme moderniste. Au contraire, la pop culture est située par beaucoup du côté du postmoderne, de la parodie et du collagenote. Le fait qu’un discours (une chanson, un mode de vie, etc.) devienne soudain récupérable signifie qu’il est reconnu comme efficace, si ce n’est comme dangereux. « Si le discours est récupérable, ce n’est pas qu’il est vicié de nature, mais c’est qu’il s’inscrit dans un processus de luttesnote. » Il n’y a aucune façon de préserver absolument un discours, une chanson, un signe ou un vêtement d’une récupération. On peut au mieux s’entraîner à se les réapproprier, c’est ce que propose la pop culture.

Dans cette généalogie touffue, il est difficile de ne pas confondre plusieurs choses : le fait de faire sienne une culture donnée (une acculturation), s’approprier un élément culturel minoritaire parce qu’on est en situation hégémonique (une appropriation) et la réappropriation qui naît du détournement d’un pouvoir à son profit. Or tout se passe comme si la réappropriation ne pouvait se faire qu’au prix d’une appropriation de sa propre acculturation initiale. Dit plus simplement, on doit accepter en partie de trahir et renier notre culture initiale. Car il nous faut présenter notre culture primaire (résultat d’une acculturation initiale) de façon moins exotique pour la rendre séduisante aux yeux d’un public majoritaire déjà constitué. Cela revient ultimement à accepter la situation d’hégémonie d’un public qui va pouvoir s’approprier cet élément exotique minoritaire. Si l’on refuse de tremper au minimum l’orteil dans le flux de la culture majoritaire, on n’a aucune chance a fortiori de la détourner et de se la réapproprier.

La naissance du blues emprunte un chemin très semblable à celui du rock. En 1903, William C. Handy – dans l’ordre : charpentier, ménestrel, cornettiste, professeur de musique et autobiographe de sa propre aventure – entend pour la première fois à la gare de Tutwiler un homme jouer de sa guitare avec un couteau. Il est marqué par la parfaite coïncidence entre le chant plaintif de l’homme et le son métallique de la guitare. Qui est cet homme ou que devient-il ? On ne le sait pas. Comme il est l’un des rares Noirs à l’époque à pouvoir écrire de la musique, W. C. Handy est le premier à pouvoir jouir du droit de propriété intellectuelle sur ses compositions ou celles qu’il écrit. Il est donc l’un des premiers à organiser commercialement (en vendant les partitions d’airs de blues qu’il se réapproprie) le blues comme genre, notamment auprès des éditeurs musicaux de la Tin Pan Alley. Le Memphis Blues, son blues le plus connu, a par exemple servi à la campagne du maire blanc et démocrate de Memphis. Au moment de choisir le titre de son autobiographie à la fin de sa vie, c’est donc assez logiquement qu’il se renomme lui-même le « père du blues ». Le paradoxe ici, c’est que la propre réappropriation des moyens musicaux blancs et majoritaires (écriture de partitions, diffusion industrielle) est alimentée par l’appropriation de cette musique blues anonyme, de cette silhouette de bluesman attendant le train.

Pour rendre les choses plus claires, on pourrait dire que la naissance d’une culture pop trouve son origine dans un double casse spectaculaire, façon Ocean’s Eleven. Le premier attire l’attention de tout le monde (c’est le casse simultané des trois casinos de Danny Ocean et son équipe). Ce premier casse sert à tromper la vigilance et réussir en fait le deuxième casse, plus sournois, mais tout aussi essentiel (c’est la récupération de son ex, jouée par Julia Roberts). Il y a donc deux réappropriations : celle de la culture majoritaire et celle de sa propre culture minoritaire par le biais de cette première réappropriation.

C’est parce qu’on est capable de liberté avec sa culture initiale qu’on peut acquérir une aussi grande liberté avec la culture majoritaire. Cantonner à l’exotisme figé les différentes minorités, c’est leur dénier cette liberté première qui ouvre à une réappropriation possible, et c’est leur dénier finalement le droit de redessiner les contours de cette même culture majoritaire. Le paradoxe douloureux de la réappropriation est donc celui que présente Bourdieu : « Les instruments qui permettent de se réapproprier la culture reniée sont fournis par la culture qui a imposé le reniementnote. » Refuser d’assumer ce paradoxe revient à déclarer forfait et quitter d’emblée le ring de la pop culture.

LE MYTHE COMME CLÉ DE LA RÉAPPROPRIATION

Contre le reproche d’avoir liquidé les cultures folkloriques authentiques, l’industrie s’est très vite immunisée en sortant un joker blindé, un champ de force de cour de récré tout spécialement destiné à repousser les universitaires grincheux. Plusieurs artistes ont prêté à la culture de masse une ascendance beaucoup plus noble que la seule industrie du divertissement. Le mythe serait sa véritable forme. Cette réappropriation de la culture pop par le mythe (pour justifier ses propres réappropriations) sera le point de départ de la deuxième partie de ce livre.

« Le mythe se répète, la culture de masse également. Il n’est pas tout à fait de l’art, la culture de masse non plusnote. » C’est ainsi qu’Umberto Eco explique la simplicité et la répétition des schémas narratifs : par leur correspondance avec l’écriture mythique. Le mythe est surtout l’argument parfait pour justifier certaines formes nouvelles au nom d’une tradition fantasmée. Avant Eco, c’est Joseph Campbell qui a donné à Hollywood la légitimité sur ce terrain. Hollywood a désormais une mission civilisatrice, et c’est ce travail idéologique effectué en amont qui peut autoriser un documentaire sur Star Wars à commencer par une phrase comme : « J’ai assisté à la naissance d’un mythe modernenote. »

La figure du héros mythique est devenue centrale. Les films de héros ou de superhéros se multiplient, comme toujours en temps de crise (comme c’était le cas pour Star Wars). Mais c’est au moment précis où l’industrie prétend le plus se rapprocher du cœur de l’art populaire qu’elle le trahit.

D’un côté, le héros représente le dépassement aristocratique de soi. De l’autre, il doit toujours dédier son action à une communauté, et partager l’élixir qu’il est allé voler quelque part à un dragon. Le héros est donc tantôt appelé à quitter sa communauté d’origine, tantôt à la redécouvrir. Les aventures du héros sont le lieu où se jouent et se négocient les rencontres avec les autres. Quand l’Enterprise sillonne l’espace, l’équipage multiracial n’hésite pas à inviter plus de quarante-cinq autres races d’extraterrestres à bord, monstres polymorphes sexuels suceurs de sels minéraux compris. L’exotique et l’amour interracial côtoient aussi bien la condescendance que les règlements de comptes à l’Agonizer. Comment peuvent vivre ensemble autant d’individus différents ? Existe-t-il une autre force que le charisme du héros pour les maintenir soudés face à l’adversité ?

SUBJECTIVITÉ POLITIQUE ET POP CULTURE

Le recours au mythe pour justifier ces réappropriations n’est pas suffisant. Ou du moins, s’il est appliqué à la lettre, il affaiblit l’idéal démocratique de la culture pop. Il y a un versant proprement social à cette culture, qui en fait autre chose qu’une simple resucée d’archétypes jungiens.

Les Simpsons qui foncent vers le canapé familial, pourtant dispersés aux coins de la ville, se précipitent pour regarder leur propre show à la télé, pas pour suivre une psychothérapie. Ils ne se distraient qu’en se regardant eux-mêmes. Goethe l’avait presque déjà dit : chaque œuvre pop représente sa propre communauté idéale, son propre public idéal. Ainsi les naufragés de Lost, qui se retrouvent à la fin dans une petite église hors du temps pour se souvenir de leurs aventures, sont en quelque sorte une métaphore vivante du fan qui se repasse les six saisons en DVD. À la façon des courants pop de la première heure, ces séries sont des lieux de convergence peut-être plus que des prétextes à l’introspection.

Parce que le héros ne peut jamais avancer seul, il est obligé de comprendre petit à petit qu’il est lui-même un sujet politique, capable d’organiser une communauté autour de lui. En ce sens, la pop culture est aussi un lieu de construction d’une subjectivité politique. On est pourtant à mille lieues d’une version contractualiste de la subjectivité moderne, où l’on raconterait sans fin les alliances passées entre des créatures bizarres et des héros humains qui essaient de ne pas remarquer leurs problèmes de peau ou le cinquième œil qu’ils ont sur l’épaule. C’est en apparence seulement que l’intrigue du Seigneur des anneaux, de Pirate des Caraïbes, ou de Game of Thrones parle d’alliances et de mariages d’intérêt. Car, en filigrane de ces récits complexes, il y a une prophétie unique, qui rythme le mouvement général du récit (le mythe de l’anneau qui les unira tous, le mythe de l’hiver qui arrivera et obligera tout le monde à s’associer, le mythe du pirate qui s’isolera pour rester immortel). Ces récits portent la marque d’une figure narrative particulière, celle de la prophétie autoréalisatrice. Ce sont les personnages eux-mêmes qui vont produire cette communauté en croyant préalablement à son existence – existence toujours déjà inscrite dans un mythe qui apparaît au cœur même du récit. Le spectateur à son tour, par analogie, en croyant à ce petit « nugget de vérité » (l’expression est du script doctor Blake Snyder), réalise sa propre communauté pop, comme le héros.

Il ne faut donc pas hésiter à le dire : la culture pop propose une forme de communautarisme – au sens où l’entendent les philosophes communautariensnote. Le héros part avec une conception du bien préétablie, héritée de sa communauté initiale (famille, village, etc.), mais cette conception du bien est révisée par les obstacles et les alliances, et non par l’argument universaliste d’une déclaration des droits de l’homme oubliée par terre. La communauté du héros n’est donc pas fermée, ni exclusive des autres. Le héros ne se projette pas d’emblée dans un monde de rationalité et de lois supposées guider tous les hommes sur terre. Il n’a pour lui que ce petit nugget de vérité que représente le mythe qui le porte. La communauté finale du héros est généralement élargie, à la suite d’une série de coopérations, qui d’abord se présentent comme opportunistes et obligent dans un second temps à croquer le petit nugget du mythe. Il y a donc deux moments à cette coopération. Han Solo est d’abord embauché par Obi-Wan dans un but strictement pratique : fuir Tatouine en échappant à la surveillance de l’Empire (épisode 3). Une fois sa mission effectuée, il quitte l’aventure mais la réintègre au moment où Luke est sur le point de se faire vaporiser par Darth Vader dans la tranchée de l’Étoile noire. Han Solo revient sauver Luke au nom cette fois des idéaux défendus par la Rébellion. Une fois le mythe partagé, la communauté est née.

Ces récits pop remplacent donc un monde causal par un monde de croyances, où tout est possible tant qu’on y croit. Mais la force de ces récits tient à ce que les croyances du héros semblent entrer spontanément en résonance avec celles du spectateur. Car le héros entraîne l’adhésion et la confiance de ses alliés, mais aussi l’adhésion du spectateur. Communautés fictive et réelle sont analogiquement produites par ce partage du mythe (ce que Joseph Campbell appelle le « partage de l’élixir »). Ce qui est mis à l’épreuve en même temps que les héros sont donc les façons qu’ils ont de rendre désirable l’association avec eux, la convergence vers leurs luttes. Nos récits pop ne rendent peut-être pas la vie démocratique meilleure, mais ils la rendent au moins possible en reconduisant sans cesse les bases minimales d’un idéal de solidarité.

I. POP, CAMP, DRAG

Sometimes I wonder what I’m a gonna do,

But there ain’t no cure for the summertime blues.

Eddie COCHRAN, Summertime Blues (1958)

Il existe quelque part dans cet espace-temps, avant Deleuze et tous ses exégètes, un parfait résumé de pop philosophie. En 1968, Pete Townshend sort d’un concert des Who, encore fumant, il n’a que vingt-trois ans, il aura été le premier à casser sa guitare sur scène (par accident) et, quand il parle, il est percutant comme un single. Voici d’après Greil Marcus, le passage de l’interview qu’on peut considérer comme les prolégomènes à toute pop philosophie futurenote :

« C’est comme de dire “prenez toute la pop music, mettez-la dans une cartouche, vissez le couvercle et tirez”. Qu’importe si ces dix ou quinze morceaux se ressemblent. On se fout de savoir à quelle époque ils ont été écrits, ce qu’ils veulent dire, de quoi ils parlent. C’est cette putain d’explosion qu’ils provoquent quand on dégaine l’arme qui compte. C’est l’événement. C’est ça le rock’n’roll. C’est pour cela qu’il est puissant. C’est une force unique. C’est une dynamique et une force uniques qui menacent pas mal les foutaises qui ont cours au même moment dans le milieu petit-bourgeois, dans la politique ou la philosophie un peu décaties. Ça pulvérise tout cela, de toute son ardeur brute, de toute sa réalité crue. C’est comme si soudain tout le monde en avait marre des trips minables : Maman vient juste de tomber dans les escaliers, Papa a perdu tout son argent aux courses de chiens, bébé a la tuberculose. Arrive le gosse, mec, avec son transistor, qui se déhanche sur Chuck Berry. Il n’en a rien à foutre que sa mère se soit pété la gueule dans les escaliers. Il est avec le rock’n’roll. Voilà ce que le rock’n’roll dit à la vie. Il dit : tu sais, je suis branché, je suis heureux, oublie tes soucis et profites-en ! Et, bien entendu, c’est ce qu’il a de mieux à offrir. Et, en même temps, il peut offrir du contenu, au cas où quelqu’un en chercherait dans un truc déjà tellement incroyable à la base. Les chansons de rock’n’roll qui me plaisent sont des chansons comme Summertime Blues. Elle dit tout : n’aie pas le cafard, c’est l’été, l’été, on n’a pas le cafard en été. Ça n’existe pas. C’est pour ça que c’est incurablenote. »

La musique est une force. Et écouter de la pop music, c’est littéralement comme se connecter à un autre univers où cette force existe. Aussi ancestral que Gilgamesh fuyant jusqu’aux confins de son royaume pour échapper au spectre de sa propre mort et rejoindre les dieux dans leur taverne, la pop music promet un autre monde habitable, où le malheur est tout simplement absent. Un monde où, s’il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y a pas de problème. Ce n’est pas qu’on oublie tous nos soucis, ou qu’on n’en a plus rien à foutre – la fin de l’entretien est plus ambitieuse. Le malheur : « Ça n’existe pas. C’est pour ça que c’est incurable. » La pop ou le rock sont comme le soleil ou l’été. Les mélomanes de tous bords ne parlent d’ailleurs plus de musique quand ils atteignent ce point de méditation cosmique, ils préfèrent parler de « son », de bon son, ou de mauvais son.

L’immédiateté de la musique populaire est si séduisante qu’elle en fait oublier son artificialité. D’aucunsnote y voient même une caractéristique de la musique moderne et occidentale. Pour le dire en termes compliqués mais précis : en se purifiant de tout sens rituel (religieux ou institutionnel), la musique occidentale s’imagine désormais être naturelle et universelle, bonne pour tous et partout. J’aurais dû compter le nombre de fois où l’on me racontait que le Boléro de Ravel ou la musique de Mozart accéléraient la croissance des plantes.

D’après Nicholas Cook, tout a commencé avec Beethoven. En devenant sourd et en continuant à composer, il a laissé croire que la musique lui venait dans un souffle quasi divin. Il n’en fallait pas plus pour accréditer l’idée que la musique « était, plus ou moins littéralement, l’incursion d’une forme de réalité supérieure dans le monde des hommesnote ». Même si Beethoven a pu s’inspirer d’événements politiques on ne peut plus terrestres, ses successeurs vont faire de lui le parangon de la « musique pure ». « L’essence de la musique comme système culturel, explique l’ethnomusicologue Bruno Nettl, est qu’elle n’est pas un […] phénomène naturel tout en étant expérimentée comme si elle en était unnote. »

Mais cette définition est problématique. Elle correspond aussi à celle du mythe selon Barthes, ou de l’idéologie selon Althusser. Je n’ai pas encore le pouvoir d’introduire des gimmicks musicaux entre ces lignes, mais les accords choisis pour accompagner cette révélation seraient aussi sombres qu’un Darth Vader piétinant le crâne de Yoda. Car si la musique pop est un mythe au sens de Barthes, elle est alors la meilleure arme de toute propagande. En se faisant passer pour naturelle, pour simple, elle entérine des rapports de pouvoir historiquement construits. Vivre dans un monde où le malheur n’existe pas revient sans doute à ne jamais affronter la cause de ces malheurs. La pop devient l’opium du peuple (qui vit dans des pavillons de classe moyenne et télécharge de la musique sur Internet).

Le répit que propose la pop music est son meilleur argument de vente. Un producteur comme Eddie Barclay n’a pas hésité par le passé à vendre tout un imaginaire révolutionnaire sur la base de cet espoir. Dans Chansons Pop, il fait chanter à ses Poppys, un chœur d’enfants remplacés au gré de leurs mues, le mythe pop par excellence. Le début est faussement sombre : « Là-bas, là-bas, derrière de la colline, là-bas, là-bas, où le soleil décline… », mais la promesse du bonheur n’est pas loin : « il y a des garçons et des filles qui chantent des chansons ». Puis le fracas d’accords majeurs qui suit fait soudain oublier aux Poppys qu’ils étaient loin de ce monde merveilleux. Ils sont dans la position de prisonniers qui regardent avidement les autres faire de la pop music à travers leurs barreaux, mais ils s’en moquent et préfèrent chanter « des chansons pop, qui tournent la tête… ». Les paroles elles-mêmes font passer la pop pour de la drogue, comme si les Poppys sniffaient de la colle dans des sacs et se contentaient d’halluciner un monde meilleur.

Car ces Chansons Pop ont la prétention de faire advenir un nouveau monde : « Venez la nuit, derrière de la colline, là-bas, là-bas où le soleil décline, nous serons cent, ou peut-être cent mille, nous chanterons le nouvel évangile. » Les Poppys, issus de quartiers populaires, ont-ils fait la révolution en chantant la révolution, se sont-ils protégés de l’aliénation de leurs propres droits à l’image en chantant la liberténote ? Sans doute pas. Mais voilà la mythification accomplie, c’est-à-dire la croyance en un monde plus simple où il suffit de chanter. Peut-être sommes-nous tentés de croire que si nous nous étions mis à chanter avec les Poppys, et avions cédé nous aussi notre droit à l’image, le monde serait devenu plus simple… mais, même dans ce cas, la redescription de la réalité qui est proposée reste problématique.

John Lennon, en disant qu’« avant Elvis, il n’y avait rien », ne fait-il pas oublier, au nom de sa majesté le King, tous ceux qui l’ont précédé et inspiré, les Arthur Crudup, les Big Mama Thornton, les Roy Hamilton et tous les autres… ? On croit que telle mélodie est évidente alors qu’elle est le produit d’une longue hybridation de cultures et d’expropriations de mélodies et de rythmes en tout genre. Pourtant, à l’écoute de la rythmique introductive du Summertime Blues d’Eddie Cochran, comme le dit Pete Townshend, nous sommes soudain supposés jouir par soustraction du plus simple sentiment d’existence. Le riff vous accroche aux tripes et emporte tout avec. Beethoven sait ça, Eddie Cochran sait ça, et les moins scrupuleux des producteurs savent ça aussi.

PETITE PHILOSOPHIE DU COUPLET ET DU REFRAIN

New York, London, Paris, Munich

Everybody talk about pop musik

Talk about, pop musik

Talk about, pop musik

Pop pop pop pop musik

M, Pop Musik

Mais commençons par le commencement. Le premier problème pour jouir de la pop music est de se connecter, de piger, d’être dedans. Pete Townshend est très bon pour dire quel effet font le rock et la pop, mais il reste plus mystérieux sur le mode même de connexion à cette pop music – alors qu’on sait, nous autres, modernes qui nidifions au milieu de fils, de prises et de connectiques en tout genre, que le plus difficile est toujours de brancher son foutu périphérique à ce foutu réseau… Cette explosion pop a beau être la finalité du geste qui consiste à bourrer la carabine d’explosif, il faut d’abord charger la carabine. On identifie aisément le résultat final de la chanson, moins souvent sa cause effective. C’est à partir d’ici que Nick Cohn devient indispensable. Sous l’apparente et obnubilante simplicité de la pop music, il fait remonter à la surface tous les artifices qui la rendent possible. La pop n’est peut-être qu’un jeu perpétuel pour faire passer ce qui est naturel pour artificiel.

L’autorité de Nick Cohn vient de là : il est le premier à écrire un livre sur la pop music, au titre imprononçable mais chantable – il faut imaginer Little Richard en pantalon de cuir moulant rouge dans l’intro de Tutti Frutti : Awoobopaloobop Alopbamboom. Son livre est parfait parce que c’est un livre de critique et de fan de pop music plutôt qu’un livre d’historien ou de musicologue.

Des origines de la pop, il ne dit que le minimum : ça commence en 1955, avec le triomphe de Rock Around the Clock de Bill Haley, un vieux country man opportuniste à la coupe de cheveux ridiculenote.

Du genre musical en question, il ne donne que la formule racialo-musicologique indispensable : « La pop moderne a débuté avec le rock’n’roll au milieu des années 1950, et à l’origine, c’était un mélange de deux traditions : le rythm’n’blues noir et la chanson de charme blanche, rythme coloré et sentimentalité blanchenote. »

Cohn écrit à une période où la pop music est un peu moins riche des mystères de sa propre virtualité et où elle semble déjà sur le point de se décomposer en multiples sous-genres : pop, rock, power pop (étiquette que les Who se taillent pour eux-mêmes), folk, rock psychédélique… Et pour la dernière fois, alors que l’étiquette s’use de plus en plus, il propose un feu d’artifice de définitions sans jamais craindre la contradiction.

La pop est éternelle et mortelle.

La pop, ce sont des artistes et un système.

La pop, c’est mignon et c’est vulgaire.

C’est bruyant et c’est intello.

C’est superficiel comme des fringues et profond comme une mythologie.

C’est une copie de copie, mais c’est aussi une résurrection perpétuelle…

Si j’étais pragmatique, je devrais en déduire logiquement que la pop n’est qu’une chose : la possibilité d’embrasser toutes ces paires de contraires dans un discours, bien agiter, faire mousser le tout et s’en badigeonner le corps au moment d’écrire des critiques rock. Vous pouvez à la limite isoler trois topiques : (1) la Vie et la Mort de la pop, (2) le système capitaliste, la pop et les adolescents, et (3) le problème de l’authenticité de la pop. Et en mixant habilement les déclarations de Nick Cohn avec elles-mêmes – que vous soyez vieux ou adolescent, de gauche ou ce genre d’esthète distingué qui tient à tout prix à rester au-dessus de la mêlée –, vous pouvez entretenir avec vous-même une conversation haletante sur chacun de ces trois sujets (en vous confectionnant au besoin deux marionnettes en chaussettes, une pour chaque main).

Mais, pour aussi hasardeuse que soit la pop philosophie de Nick Cohn, elle est tout de même libératrice sur un plan. Le cynisme accompagnant sa foi dans la musique le rend capable de comprendre les sources les plus basses et les plus commerciales de la pop. Cohn n’idéalise pas les origines. Finies les légendes de bluesmen qui rencontrent le diable à un carrefour et leur vendent leur âme pour mieux savoir jouer du blues… Les idoles sont aussi fausses (Bill Haley n’est pas à la hauteur de son public lors des concerts), travesties (Buddy Holly s’est fait refaire les dents), immorales (Chuck Berry et son goût des jeunes filles de seize ans, sans parler de Jerry Lee Lewis) ; tous sont opportunistes ou grotesques.

Sur ce point, il est particulièrement imaginatif : Jerry Lee Lewis ressemble à une belette, Del Shannon a une voix de bûcheron, et Phil Spector est un freak, « un petit nabot avec des cheveux moches et une mauvaise peau ». Si vous aimez Kanye West aujourd’hui sans être capable de dire qu’il a le menton de Bowser et l’ego démesuré d’une candidate de téléréalité de seize ans, vous ne pouvez pas apprécier pleinement sa musique à la façon de Nick Cohn. Et lorsque les artistes réussissent, Nick Cohn les épargne encore moins. Ils finissent irrémédiablement selon lui par se complaire dans un exercice dégradant d’intellectualisation de leur art comme les Beatles. Seul compte l’instant fugace où le chanteur est beau à pleurer lorsqu’il est lui-même sur le point de pleurer après une demi-heure d’un début de concert neurasthénique.

Au fil des descriptions de concerts, il semble saisir une progression, comme le cheminement dialectique que tout chant doit emprunter pour déchirer le voile des illusions et s’échapper de ce monde. Les chanteurs qu’il encense peuvent attaquer leur chanson en criant. C’est jouissif mais pas crucial. En revanche, lorsqu’ils commencent doucement jusqu’à une sorte d’épiphanie bouleversante, ils gagnent à jamais le respect de l’esthète.

Johnny Ray : « C’était un homme très maigre, et quand il bougeait, ses bras et ses jambes s’agitaient comme ceux d’un pantin désarticulé. Il avait l’habitude de commencer ses concerts très doucement, en chantant faux. C’en était presque risible : un geignard approximatif, un échalas qui se déplaçait sur la scène comme un crabe ivre. Mais alors, juste quand vous alliez faire une croix dessus, il se lançait dans une de ses grandes ballades létales et, soudain, tout prenait corps. Son corps se recroquevillait, les mots s’étranglaient dans sa gorge ; il titubait, se frappait le torse avec le poing, se contorsionnait, tombait à genoux et, finalement, éclatait en sanglots. […] Bref, c’était un style de performance orgiaque encore jamais vu, et c’était totalement pop. La musique, non, mais l’ambiance, ouinote. »

Jerry Lee Lewis : « Quand il jouait, ses cheveux blonds et bouclés lui retombaient dans les yeux ; son visage était fin, un peu fuyant. […] Et quand ça commençait à chauffer, il transpirait comme un fou et son visage se transformait en une masse informe de chair tremblante et distordue. Sa voix n’en était pas moins puissante et naturelle. Il donnait des concerts pas vraiment beaux à voir, et pourtant irrésistiblesnote. »

Tina Turner sur River Deep Mountain High : « Le résultat : un lavage de cerveau total. Au moment du refrain instrumental, tout se met en place pour la dissolution finale dans un fracas complètement déchaîné. Dans le fond, Tina gronde et gémit. Ensuite elle pousse un cri unique, bref, et à moitié étranglé et tout explose. Ça ressemble à ça, la fin du monde. »

Au départ, toute chanson est banale, et pas seulement parce qu’elle n’a pas encore été rehaussée par nos souvenirs ou imprégnée de nos émotions, mais parce qu’elle commence comme un truc sans importance : une rythmique qui est exposée par tuilages successifs, éventuellement un riff. À la fin seulement, les imperfections ou la singularité d’une voix finissent par être émouvantes. Car le centre de la chanson, même s’il est présenté en premier dans certaines chansons qui commencent par le refrain, ne peut être apprécié immédiatement. Le refrain doit être enrobé de couplets pour pouvoir être visé dans toute sa force. Le couplet change, varie, il est la partie mobile du rouage, qui embraye la structure temporelle et le rythme de la chanson. Le refrain en revanche est le moyeu immobile de la roue, inchangé, répétable ad libitum.

Je me retiens de déballer tout mon outillage philosophique, sortir les intuitions bergsoniennes, les processions plotiniennes ou le panthéon bicéphale d’un Nietzsche. Disons simplement que la chanson pop n’est pas qu’une pure et simple répétition, mais qu’elle fait se combiner deux façons de dire et sentir le temps. Notre attention ne peut sans doute pas se répartir équitablement sur toute la chanson, et chacune d’entre elles a son relief, qu’il faut parfois passer un certain temps à réécouter pour le saisir. Des structures existent, empruntées au jazz, comme le fameux AABA, ou sa version développée : intro / (couplet + refrain) / (couplet + refrain) / pont de huit mesures / refrain / refrain / outro.

La chanson se donne à la fois comme une progression et une répétition. Elle est à la fois acquise par certains côtés (puisqu’on répète au moins quatre fois le refrain par chanson), et à acquérir (puisque le couplet, lui, est changeant). Elle paraît à la fois naturelle et construite. On peut reprocher à la pop music d’être standardisée, prédigérée, d’entretenir les auditeurs dans un sentiment de facilité et de sécurité, d’être au service des intérêts des grands groupes sidérurgiques, d’être l’instrument de l’esclavage des masses dans la mesure où tout rythme appellerait une psychologie de l’obéissance, on peut même avancer que, quand elle fait apparemment compliqué, elle est en réalité mécaniquement simple – et que, quand elle fait simple, la musique savante produit toujours une musique organiquement plus complexe. On peut encore expliquer très paradoxalement que la standardisation de la musique pop est le produit de la concurrence capitaliste (alors que la concurrence capitaliste est plutôt supposée produire de la diversité). Bref, on peut croire qu’Adorno a écrit tout ça pour une autre raison que son simple dégoût de la musique populaire. Il n’en reste pas moins que la répétitivité de la pop music est nécessaire pour produire cette explosion en deux temps, cette équivocité temporelle. Là où le jeu de la musique savante a consisté à répéter sans le faire entendre une certaine série de motifs (ou de notes en variant les intervalles en ce qui concerne le dodécaphonisme), la pop au contraire doit assumer ses couplets précaires et ses refrains éternels ou n’être plus.

LA REVANCHE DES FREAKS

You’re such a beautiful freak,

I wish there were more just like you,

You’re not like all of the others,

And that is why I love you.

EELS, Beautiful Freak

La performance de l’artiste sur scène, aussi flamboyante et épiphanique qu’elle soit, a aussi une vertu rhétorique. Se concentrer sur la coiffure nœud papillon de Lady Gaga ou rester fasciné par les fossettes de Kele Okereke a l’avantage de mettre stratégiquement entre parenthèses tout jugement esthétique portant uniquement sur la musique. La pop, comme le rock, plus tard le glam, le punk ou encore le hip-hop, est une musique mais surtout une attitude. Et, une fois que vous avez inséré ce mantra dans le grand juke-box à idées, vous pouvez faire comprendre sans mal aux autres que, désormais, vous pourrez écouter de tout, n’importe quand, et très fort. Vous êtes libre.

Bien sûr, on ne peut pas nous empêcher, en privé, à l’abri de toute contradiction publique, de débattre des mérites comparés d’un artiste contre un autre. J’ai connu, comme d’autres, cette dichotomie : d’un côté, être fasciné par la simple photo d’un Jarvis Cocker toisant le fan du haut de son mètre 95 en portant des sandalettes transparentes ; et, de l’autre, profiter de n’importe quelle soirée où mes potes étaient défoncés et scotchés sur le canapé pour les noyer sous les innombrables comparaisons musicologiques que permettait déjà l’achat de mes deux premiers albums.

D’un côté, on est tenté de dire que le caractère standardisé de la musique compte moins que la personnalité de l’artiste, son authenticité, son originalité, son audace, etc. Et, de l’autre, on se sent obligé d’admettre (parce que de longs siècles d’esthétique nous y ont ainsi habitués) que ces qualités humaines, morales ou artistiques rejaillissent sur la musique. Originale sera la musique d’un homme original, madonnesque sera le prochain album de Madonna (quand bien même il serait composé, enregistré et mixé par une vingtaine d’autres personnes terrifiées par son charisme).

Nick Cohn part lui aussi du postulat d’une représentativité entre la musique et le public. La pop est une musique jeune et sexy qui s’accorde à un public jeune et sexy. À ses yeux, il s’agit d’ailleurs d’un progrès. La pop permet maintenant – par analogie avec la définition de la démocratie par Lincoln – d’écouter une musique de jeunes, par des jeunes et pour des jeunes.

Mais, au fil des pages et des portraits des artistes, l’inverse semble également vrai, voire plus vrai encore. Quand Nick Cohn fait le portrait de Phil Spector, il le présente en petit prince de la pop, fou et insupportable (Spector est notamment connu pour avoir braqué un pistolet sur John Lennon ou Dee Dee Ramone en plein studio), mais capable de comprendre une chose essentielle : « Spector fut le premier à voir dans la pop le refuge naturel des laissés-pour-compte. Un moyen de gagner de l’argent, de se couper de ce que le monde compte de médiocre et de s’exprimer sans avoir à passer la moitié de sa vie à attendre sa chance. À ses yeux, l’Amérique était malade et la pop était en bonne santé. Un territoire inexploré au potentiel infininote. »

Les artistes pop sont des freaks – et il n’y a peut-être pas réellement de représentativité entre le public, la musique et l’artiste. C’est ce qui constitue la nouveauté de cette musique. Il y a des musiciens extravagants ailleurs. Et c’est un cliché romantique d’attendre du prochain prodige une attitude asociale et excentrique. Mais, quand ces mêmes freaks devaient masquer leur monstruosité, il devient maintenant possible pour eux d’être talentueux tout en étant étranges. « Pendant trente ans, il avait été impossible de faire son trou si on n’était pas blanc, lisse, bien élevé et bidon jusqu’à la moelle – et voilà que, tout à coup, on pouvait être noir, rose, idiot, délinquant, taré ou trimballer toutes les maladies de la terre, et ramasser quand même le paquet. Il suffisait de se pointer et de savoir provoquer le frissonnote. » Le sublime, à la différence du beau, est cette catégorie de l’esthétique qui supporte la laideur et le monstrueux, à en croire Edmund Burke. Et c’est ce même sublime recherché par la pop qui permet de recycler la bizarrerie et le sens du show de ces freaks.

Cette revanche des freaks semble profitable aux deux parties. Cette non-conformité de la musique pop à son public pourvoit à un public majoritaire le frisson de se sentir minoritaire, comme ça a pu être le cas de ces « hipsters » fous de jazz des années 1920, 1930 et 1940, que Norman Mailer surnommait les White Negros. Et aux minorités sublimées par le jeu de la pop music, elle offre une légitimité acquise par la musique. Dans les deux cas, la pop music « met en jeu un sens de l’identité qui peut ou non correspondre à la façon dont nous nous situons dans la société », écrit Simon Frithnote. Dans les premières années de la pop, il fallait faire en sorte que des gosses trouvent Bill Haley jeune ou Little Richard masculin et sexy, quand il était de notoriété publique que le premier est vieux et usé, tandis que le deuxième était une folle flamboyante. On essayait de maquiller encore un peu la non-coïncidence, la non-représentativité du public et de la musique. Pour beaucoup, pourtant, même dès le début, ça a été ce trouble qui a rendu la pop music intéressante, à tel point qu’aujourd’hui, il est devenu la particularité de la pop music.

Dans un formidable petit essainote, Carl Wilson se demande si Céline Dion est aussi monstrueuse que sa musique le laisse entendre. Pour la disculper et montrer en quoi elle est – en dépit des propres préférences musicales de l’auteur – une authentique artiste pop, Carl Wilson sollicite alors les mêmes types d’analyses que celle du devenir minoritaire. On découvre son enfance pauvre, son histoire d’amour hors norme à quatorze ans avec René Angelil, deux éléments généralement repris dans toute biographie de Dion. Mais l’auteur insiste sur la position unique de la chanteuse sur le marché de la musique québécoise des années 1980 post-révolution tranquille, entre chanson et variety pop. Il revient sur ses apparitions télévisées échevelées où elle n’hésite pas à manifester une solidarité avec les Noirs de La Nouvelle-Orléans que seule une Québécoise francophone pourrait exprimer aussi directement. Aux yeux des Américains, Céline Dion est finalement une marginale inclassable : non-blanche et non-noire. Pour compléter la redescription de Céline Dion en parfaite hipster montréalaise, Wilson inscrit la chanteuse dans la filiation de la musique « schmaltz », c’est-à-dire dans la tradition sentimentale des juifs immigrés de la Tin Pan Alley, cette rue où l’on vendait de main en main des chansons pour quelques cents. La réhabilitation de tout artiste peut se faire de cette façon, en montrant comment il atteint l’universel par approfondissement du particulier.

Passées ces quelques lignes, je cours désormais le risque qu’à n’importe quel moment, un théoricien critique francfortois m’attrape au détour d’une rue sombre et m’oblige à accomplir contre moi-même mon devoir d’autocritique. Si la pop music semble davantage représentative des minorités, ce pourrait être parce qu’elle se moque justement des minorités. Le rock naît sur le fond d’une dépossession du blues noir par les Blancs. Son inclusivité n’est qu’un effet des forces du marché, qui cherchent irrémédiablement à vendre au plus grand nombre. Par conséquent, trouver dans cette uniformité une vertu d’inclusivité revient à faire passer une simple soumission aux forces du marché pour une puissante émancipation démocratique. La standardisation de la musique peut certes permettre à tout le monde de se retrouver sur un terrain commun, mais seulement parce que toutes les différences y sont d’un coup effacées.

D’abord, cette définition est inscrite dans l’histoire même de la pop music. Dans les années 1950, le principal obstacle à dépasser pour entrer dans cette nouvelle ère pop a été de savoir vendre de la musique noire à des Blancs, pour reprendre les mots du manager d’Elvis Presley. La pop et le rock naissent de là, de l’idée qu’on peut décolorer et déracialiser une musique et en l’occurrence, le blues. On ne doit pas y voir que du cynisme pur et dur. Quand les bluesmen de Memphis entendent Elvis, ils le prennent pour un Noir, et très vite Elvis atteint le sommet des ventes dans les charts noirs. Elvis a beau avoir été attaqué pour une déclaration raciste supposée (« les Noirs, ça sert à acheter mes disques et faire briller mes chaussures »), Peter Guralnick a montré qu’il n’en existe aucune trace, et qu’au contraire on voulait faire passer pour raciste celui qui chantait autant pour les Noirs que pour les Blancs. Pop et rock entament une ère de décloisonnement des goûts. « En 1951, un DJ du nom de Alan Freed lança une série de concerts au Cleveland Arena, attirant immédiatement trois fois plus de spectateurs que la salle ne pouvait en contenir. Quoique présentant aussi des groupes de couleur, ces shows étaient principalement destinés au public blanc et, pour éviter ce qu’il appelait les “stigmates raciaux de l’ancienne classification”, Freed laissa tomber le terme rhythm’n’blues et inventa pour le remplacer l’expression rock’n’rollnote. » S’il y a d’ailleurs une chose que nous apprend l’étymologie de rock’n’roll, c’est sa profonde ambiguïté lui permettant de s’adapter à tous les publics. Désignant initialement le tangage du bateau, le mot devient dans la culture afro-américaine l’équivalent de l’extase religieuse, et très vite un motif de gospels. On se perdrait ainsi à compter les gospels qui mettent ensemble « rock » et « Jesus » sur le modèle de Rock me Jesus. Mais, par un jeu d’équivoque dont seul l’usage concret des mots a le secret, le terme « rock » renvoie aussi dans les années 1950 à la danse et à la fornication. À cette époque, ce signifiant, « rock » est alors si gorgé de sens qu’il n’est pas étonnant qu’on ait voulu s’imprégner de sa magie en se frottant à lui : de la berceuse dans les bras de Jésus, en passant par le rocking-chair, l’accaparement des adolescents par les choses du sexe ou l’éveil progressif des corps à des formes plus suggestives de danse, le rock’n’roll est la parfaite plate-forme de communication entre ces désirs contradictoires.

Ensuite, une décennie plus tard, le pop art envisagé par Andy Warhol assume une forme de consumérisme démocratique où chacun pourrait se retrouver pour célébrer la même médiocrité. « Ce qui est formidable dans ce pays, explique Warhol, c’est que l’Amérique a inauguré une tradition où les plus riches consommateurs achètent en fait la même chose que les plus pauvres. On peut regarder la télé et voir Coca-Cola, et on sait que le président boit du Coca, que Liz Taylor boit du Coca et, imaginez un peu, soi-même on peut boire du Coca. Un Coca est toujours un Coca, et même avec beaucoup d’argent, on n’aura pas un meilleur Coca que celui que boit le clodo du coin. Tous les Coca sont pareils et tous les Coca sont bons. Liz Taylor le sait, le président le sait, le clodo le sait, et vous le saveznote. » Voici le parfait résumé par Warhol, non pas de la pop, mais d’une certaine interprétation sociologique de la pop.

De ce point de vue, on peut considérer que la musique populaire est simplement définie par ce qui est populaire, c’est-à-dire ce qui obtient commercialement le plus de succès. L’échelle Nielsen offrirait ainsi pour les audiences télévisuelles le plus sûr moyen de définir ce qui est pop. Et les courbes du top 50, fluctuantes et colorées, correspondraient à la définition matérielle et chiffrée de la pop music en train de se dessiner. Deux artistes russes émigrés aux États-Unis, Vitaly Komar et Alexandre Melamid, ont exploré la même idée et utilisé une procédure tout à fait démocratique pour établir ce qui devait être considéré comme la peinture la plus conforme au goût d’un peuple, ou au contraire la plus détestée. The Most Wanted Paintings, réalisées dans les années 1990, compilent les éléments qui apparaissent les plus attrayants pour les personnes sondées (onze pays et instituts de sondage ont ainsi travaillé avec le duo). Le résultat est aussi fade et kitsch qu’on pouvait l’espérer, et représente (pour les États-Unis) un paysage grand format, à dominante bleue, très académique avec une figure célèbre au beau milieu, en l’occurrence Washington. La Most Unwanted Painting, à l’inverse, présente une petite peinture abstraite aux couleurs chaudes. Les artistes ont aussitôt développé leur série « The People’s Choice » en faisant composer deux chansons. La préférée des sondés est une chanson courte, pleine de solos de saxophones (ténor et soprano), de duos masculin/féminin, de synthés et de violons, parlant d’amour, avec les mots « Baby » et « Can’t You See » formant logiquement le titre final « Baby Can’t You See » – la chanson la plus détestée est d’une laideur délectable puisqu’elle doit associer héroïquement rap et air d’opéra, accordéon, cornemuse et synthétiseur et faire plus de vingt minutes… Mais l’évidence est là : personne sain d’esprit ne peut rester devant Naked Revolution (la Most Wanted Painting) et boire son Coca en écoutant Baby Can’t You See (la Most Wanted Song) en même temps, sans se tirer une balle ou se faire couler les jambes dans du béton pour ne pas pouvoir s’enfuir. Répétés sur un ton moins subjectif, les goûts moyens du public additionnés entre eux ne correspondent à aucun goût particulier. Toute l’ironie de l’œuvre de Komar et Mermalid est là : confondre ce qui est le plus désiré avec ce qui est seulement le goût exprimé dans la moyenne d’un sondage – comme on le ferait pour une élection démocratique.

Comme le fait remarquer Simon Frith, cette définition sociologique et quantitative achoppe sur une difficulté que tout bon fan éprouve mieux que le sociologue : « La suggestion populiste revient à dire que d’une certaine façon la lecture de romans à l’eau de rose et regarder Star Wars, Madonna et les fans de metal, les fous du shopping et les surfeurs sont équivalents. La discrimination esthétique essentielle à la consommation culturelle et les jugements éclairés que ça implique – pour acheter le dernier disque de Madonna ou choisir celui de Janet Jackson à la place – sont ignorésnote. » Il n’existe tout simplement pas de public si homogène qu’il consommerait indifféremment tout ce qui est pop. Avoir fait croire que ce qui valait pour le Coca-Cola valait pour l’art était le tour de force de Warhol, mais comme nous l’apprennent les faits divers, les fans et sosies de Gainsbourg ne discutent pas sociologie quand ils croisent des fans sosifiés de Johnny, ils préfèrent se planter des couteaux dans la gorgenote. Simon Frith est plus conséquent. Lui-même critique rock, il part du principe que consommer de la pop music revient à parler de la pop music, et finalement émettre des jugementsnote, des préférences et traverser toute une série de questions philosophiques qui produisent au final une identité et une philosophie de l’identité.

Pourquoi la musique des Pet Shop Boys sonne si gay, et pourquoi la moindre mesure de la musique de Bruce Springsteen semble déjà trempée de la sueur du vrai mâle américain ? Peut-on vraiment dire que la musique de Bob Dylan, qui a pourtant tellement de fois changé de style, serait plus authentique que la pop intello et commerciale des Beatles ? Pourquoi la musique d’Iggy Pop semble si sauvage et rebelle même après une pub pour un parfum, une marque de téléphonie mobile, ou un album de jazz ? Jusqu’à quel point peut-on détester un ancien groupe indé une fois qu’il est devenu commercial ? Celui qui écoute de la pop music répond à ces questions et les tranche lui-même, avec sa propre philosophie, souvent bricolée dans le secret de ses écouteurs semi-fermés, lors de moments de contemplation abstraite ou dans le bruyant partage de réunion à ciel ouvert. Quelle que soit la musique qu’on juge authentique au bout du compte, on sait faire la différence au sein de la masse de disques produits. « L’expérience de la pop music est l’expérience de l’identité » – preuve très indirecte : depuis 2013 en Angleterre, attaquer un goth ou un punk est classé en « crime de haine ».

LE DIABLE ET LE BLUESMAN

Good for nothin’ bad in bed

Nobody likes you and you’re better off dead goodbye

We’ve all come to say goodbye

Born defeated died in vain

Super destruction you were hooked on pain

And tho’ your music lingers on

All of us are glad you’re gone

Paul WILLIAMS, The Hell Of It

(musique de Phantom of the Paradise)

En quoi cette thèse de Simon Frith permet-elle de nous soulager du poids de l’injustice que fait peser sur nos épaules par exemple la récupération du blues par les Blancs, de la soul par la disco, ou du R’n’B par les boys band ?

Simon Frith fait peut-être seulement primer la définition des goûts individuels sur la définition sociale de la musique. Dans ce contexte individualiste, le problème communautaire de la récupération culturelle ne se pose évidemment plus. Si la musique est un « texte » comme les autres, elle est affaire d’interprétation ; et si le public est capable d’être actif et autonome dans ses interprétations, comme les analyses de plusieurs sociologues des cultural studies l’ont défendu depuis longtemps, alors chacun est capable de « lire » la musique pop et d’en produire comme il l’entend. Dès lors, un chanteur noir peut faire de la musique de Blancs, un Blanc peut faire de la musique noire, une femme peut chanter comme un homme, et David Bowie peut se faire passer pour un alien androgyne bisexuel et travesti jouant autant du rock que du blues ou de la funk… En théorie tout est possible, mais, en pratique, seul David Bowie (cultivé, blanc et hétérosexuel) le fait.

L’histoire laisse donc des traces. Peu de groupes de filles et peu de groupes noirs font du rock (je ne dis pas qu’il n’y en a pas, j’ai dit « peu »). Les Rolling Stones ont voulu rendre hommage aux bluesmen, mais ce sont eux qui ont raflé la mise, s’alliant lors d’un malheureux concert avec les pires bikers racistes qui soient. L’attitude de certains bluesmen des origines, comme Skip James, décevait leurs fans blancs quand il voyait ceux-ci négocier âprement leurs gainsnote. Mais ils oubliaient comment ces mêmes bluesmen qui avaient fait rêver les Blancs ont été traités. La situation d’un artiste noir est nécessairement paradoxale à cette époque. Soit jouer pour un public restreint et communautaire, soit s’adresser à tous quitte à se faire symboliquement ou réellement déposséder de sa musique (ou se parodier soi-même si on est un ménestrel noir comme W. C. Handy). Le même problème ne cesse de se répéter, quand, au tournant des années 1970-1980, « la disco, qui s’imposait comme un genre également hospitalier aux artistes noirs et blancs, évince les artistes noirs des charts de R’n’B et des radios noiresnote ». C’est la soul, genre majoritairement noir, qui est alors menacée par une musique plus pop, mais également plus blanche. Apparaît au fond une « inquiétude de voir la soul music se soumettre aux impératifs pop », inquiétude qui concerne majoritairement les artistes noirs masculins, tandis que les chanteuses parviennent mieux à « s’ajuster à la rétrogradation de l’interprète dans la disconote ».

Les films qui parlent de musique présentent comme diabolique le personnage responsable en premier lieu de cette récupération. Dans Phantom of the Paradise, Brian De Palma invente, sur le modèle de Phil Spector, le personnage Swan, le producteur diabolique. Il connaît les recettes de toutes les chansons suite à un contrat avec le diable – tel un Faust de la musique pop. Il reste éternellement jeune à condition de ne pas détruire une bande-vidéo – comme Dorian Gray mais avec un vieux caméscope et une coupe de champagne dans un bain moussant. Il fait signer un contrat à vie d’exclusivité au héros, Winslow Leach, avec son propre sang pour récupérer sa musique, comme s’il avait passé sa jeunesse à vouloir rejouer le Fantôme de l’opéra. Tous les mythes sont là, collés, mixés, réécrits. Le film de 1974 est autant un opéra rock qu’une parodie postmoderne d’opéra rock. Brian De Palma a parfaitement compris que l’opéra rock est un genre voué à l’autoparodie : à la fois critique de l’industrie musicale et pompeux comme jamais.

Propos et formes dérivent tous deux vers cette conclusion : la récupération méphistophélique change l’artiste romantique en un monstre capitaliste cruel et torturé. Winslow Leach est d’abord défiguré dans son combat contre le producteur, puis il enfile une combinaison de cuir noir et un casque (qui inspireront Daft Punk plus tard) et il finit par convoiter avec la même avidité que Swan la voix de la jeune et jolie Phœnix. Le jeune compositeur est devenu un capitaliste appropriationniste comme les autres. Sur le modèle des mythes qu’il emprunte, le film se conclut comme une tragédie. Presque tout le monde meurt dans un mélange de cris et de fête. La musique de Winslow finit par être l’œuvre de personne et de tout le monde, reprise et déformée par tous, pur prétexte à une sorte de potlatch généralisé. Elle est, comme dans le reste du monde capitaliste, le fruit d’une subjugation et d’une domination.

Mais si Swan connaît déjà toutes les recettes de la musique pop, quel besoin a-t-il de récupérer celle de Winslow Leach ? Pourquoi un homme qui connaît la recette des tubes doit-il encore chercher de la nouvelle musique pour l’ouverture de son « Paradise » ? Swan en théorie sait déjà tout faire, et n’a plus qu’à enclencher la machine à tubes de son propre génie…

Trois hypothèses. Connaître la recette du tube n’est pas suffisant car :

(1) Le tube n’est pas une recette, mais une transformation, et même la déperdition d’une matière première originale. Le tube est donc médiocre par définition, vide comme un véritable tube, d’après la définition qu’en a donnée Boris Vian lui-même. Swan n’aurait alors qu’à changer une musique en merde pour faire un tube. Écueil de cette définition du tube : si tel était le cas, tout le monde pourrait faire des tubes, puisqu’un mauvais compositeur écrit par définition de la mauvaise musique. Swan ne serait pas un génie. Ou, si son génie consiste à détruire de belles choses, il doit conserver tout de même un peu de beauté dans le résultat final afin qu’on puisse différencier un tube d’une merde parfaite. Le tube serait l’art de savoir doser la déperdition.

(2) Le tube n’est pas une recette parce qu’il est au fond imprévisible. C’est le public qui choisit – pour des raisons accidentelles et souvent superficielles – que telle ou telle bonne chanson devienne un tube. Le film inclut en filigrane cette hypothèse à travers le personnage de Phœnix, qui séduit le public à l’issue d’un concours de circonstances (la mort de Beef sur scène et son remplacement à l’arraché). Swan n’est absolument pas déboussolé par l’apparence arbitraire de ce choix du public. Il accepte une part d’arbitraire, là où Winslow faillit par son obstination à tout vouloir contrôler.

À ce stade, les deux hypothèses classiques tombent à l’eau. Car elles ne prennent pas au sérieux l’idée que Swan est une sorte de mage noir de la pop music. Par conséquent, si ces hypothèses étaient vraies, le film n’aurait plus d’intérêt. Qu’on répète que les tubes sont nuls par essence, ou qu’on répète que le tube est une rencontre entre un public et une chanson, on se trompe. Alors pourquoi toute « machine » à tubes sera toujours insuffisante ?

(3) Parce qu’il ne faut pas répéter le tube, mais l’acte de faire un tube. Or l’acte de faire un tube consiste purement et simplement à voler la bonne musique d’un autre. Ce vol transforme la musique en autre chose qu’une pure forme d’expression personnelle. En la présentant comme une musique pour tous, Swan provoque alors une rencontre violente avec un public assoiffé de sang neuf – mais, au fond, terriblement pointilleux sur le rituel lui-même. Faire un tube, c’est répéter le crime violent qui lui donne naissance. Faire signer d’un sang différent le même contrat avec le diable.

Un autre film (un peu moins postmoderne que Phantom of the Paradise) repose le problème de la récupération là où De Palma l’avait laissé. Crossroads utilise fort à propos, non pas le mythe de Faust, mais son équivalent afro-américain et vaudou : le mythe du bluesman qui vend son âme au diable (ici à Papa Legba, qui passe pour son équivalent) à un carrefour pour devenir un guitariste virtuose. Ce mythe a essaimé toute la mythologie du blues. L’histoire, réellement propagée par Robert Johnson auprès de ses admirateurs blancs, amateurs d’anecdotes typiques, est racontée au jeune Willie Brown au début du film. Le film est la relecture de ce mythe à travers le personnage de Willie Brown – un vieux Noir, coincé dans une maison de retraite, qui promet à un jeune prodige de la guitare classique de lui apprendre le blues en échange d’un dernier voyage dans le Sud de l’Amérique. Le jeune Eugene a beau apprendre le blues, il semble encore manquer de quelque chose – l’expérience, l’âme, une aventure avec une fille de son âge… ? Les propositions ne manquent pas, comme les clichés que ce road movie accumule.

Après quelques détours, il se conclut logiquement par l’affrontement avec le récupérateur suprême de la musique des autres, le diable en personne (détail ou non : il est noir). Pour récupérer l’âme du vieux bluesman, Eugene doit participer à un duel de guitar heroes. S’il gagne, il récupère l’âme de Willie, s’il perd, Eugene deviendra un esclave guitariste de plus sur son label. Le champion du diable est un joueur de hard rock, Jack Butler, interprété par le célèbre guitar hero Steve Vai. Sur une scène où se croisent chanteurs de gospel, danseuse façon Joséphine Baker, devant un public noir, le petit Blanc qu’est Eugene semble perdu – Steve Vai ayant au moins pour lui d’avoir un pantalon noir très seyant.

Comment le héros du film peut-il concurrencer la récupération ultime qu’est le rock’n’roll ? Chacun l’un après l’autre lance un riff que l’autre doit reproduire. Le niveau monte très vite, et Eugene ne semble pas pouvoir égaler Steve Vai en virtuosité – ni en look, d’ailleurs. Mais sa botte secrète consiste à réutiliser ses cours de guitare classique pour injecter dans la compétition une virtuosité que l’autre ne peut pas reproduire, et donner ainsi naissance à un style nouveau qui n’est pas copiable – c’est-à-dire, en gros, Albeniz joué sur une guitare Fender (pour la petite histoire, c’est Steve Vai qui assure les parties de guitare d’Eugene et de Jack Butler). La solution n’est donc pas de surpasser le rockeur en authenticité pour revenir au blues. Ce n’est pas non plus d’imiter le rock, mais d’imiter le geste de récupération lui-même, pour reproduire l’effort même de créativité. C’est en tout cas ce geste qui est qualifié de diabolique.

Eugene sauve Willie Brown, Legba déchire le contrat et le public du bar diabolique exulte – le même public qui plus tôt se trémoussait sur la musique du poulain de Legba. Le film offre au rock la formule théorique de sa légitimité. Si le rock a pompé le blues, c’est d’abord parce que le même diable – c’est-à-dire le principe générateur ironique de toute musique populaire – a lui-même donné naissance au blues en s’alliant avec les plus doués d’entre eux. Pour battre le diable, il faut simplement être plus diabolique que lui. Là où Phantom of the Paradise annonçait la fin tragique de l’art, Crossroads promet la renaissance de la pop music. Les ressorts narratifs sont presque les mêmes, mais, soudain, Crossroads sent que cette récupération diabolique est la seule légitimité qu’on puisse atteindre.

Iggy Pop pourrait raconter la même histoire, mais avec plus de drogue, de misère et de sexe. Il tourne à l’époque avec les bluesmen de Chicago, qui l’ont accueilli, et progressivement intégré, lui le petit Blanc, pour les accompagner à la batterie. « Un soir, je suis descendu à l’usine de retraitement des eaux usées près du Loop, où les rives du fleuve sont entièrement occupées par des usines. Que des berges en béton et des effluves des Marina Towers. Et j’ai fumé ce joint et j’ai eu une illumination. Je me suis dit : “Ce qu’il faut que tu fasses, c’est jouer ton propre blues, tout simple. Je dois pouvoir décrire ma propre expérience en m’appuyant sur la façon dont ces types décrivent la leur…” Et c’est ce que j’ai fait. Je me suis approprié beaucoup de leurs techniques vocales, et aussi leurs tournures de phrases – entendues, mal entendues ou déformées à partir de chansons blues. Alors I Wanna Be Your Dog, c’est probablement mon écoute déformée de Baby Please Don’t Gonote. »

Iggy Pop confesse les emprunts aussi bien que les déformations de ces imitations. Mais ce qui lui donne l’autorisation de cette récupération est qu’il n’est pas en train de se changer en Noir alors qu’il est blanc, il répète seulement « la façon dont ces types décrivent leur expérience ». S’il peut comprendre leur point de vue, c’est aussi parce qu’il s’est mis délibérément à leur place, dans leur situation. Paradoxalement, Iggy Pop apprend moins les techniques musicales que le point de vue donnant un sens et un accès à cette musique – jouer de la musique pour peu d’argent, peu de considération, si ce n’est le pouvoir ambigu d’avoir rencontré le diable et de frayer avec les mauvais garçons. Ce qu’il chante au final est un blues de Blanc, puant le sexe, la domination et la démocratisation du SM.